有参加这次北京电影节观影活动的朋友对这个名字一定不会陌生——米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni,1912年9月29日—2007年7月30日),意大利新现实主义电影导演。

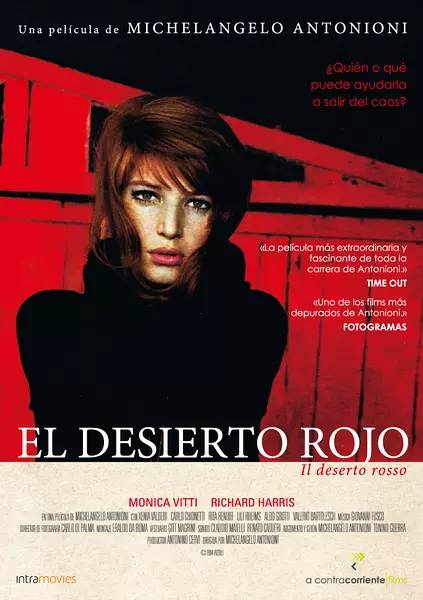

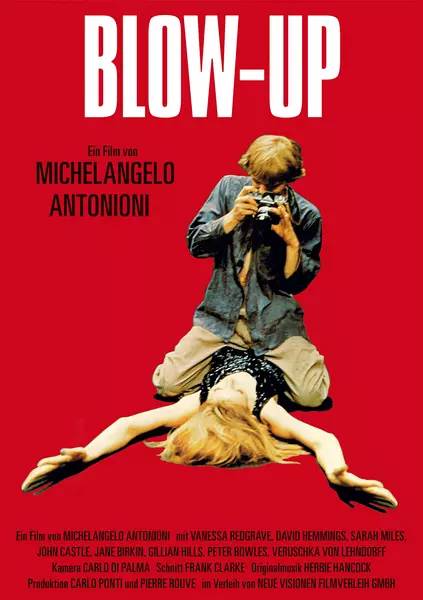

安东尼奥尼拍摄于1966年的《放大》(BlowUp,1966),集中探讨了影像、现实、表象和真实的命题。当时他因《女朋友》(LeAmiche,1955)、《呼喊》(TheCry,1957)及“情感三部曲”《奇遇》(L'Avventura,1960)、《夜》(LaNotte,1961)、《蚀》(L'Eclisse,1962)和《红色沙漠》(IlDesertoRosso,1964)等影片震惊世界影坛,一连获得戛纳、柏林、威尼斯等多项国际大奖。

这一次北影节的意大利专题就有他的几部代表影片。

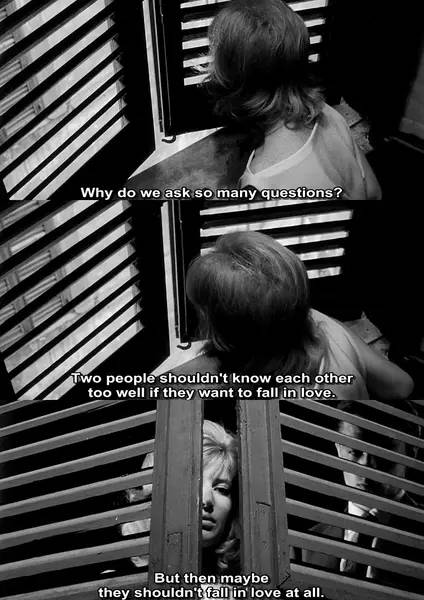

《放大》可以说是安东尼奥尼影片中最为极端的一部。而这一届的在第七届北京国际电影节期间,“聚焦意大利”系列活动,也是以《放大》的海报作为封面。

而对于这一位意大利电影大师,他的代表作品把人物心理、人类情感作为重点,剖析当代人类的无法沟通性和一直伴随的孤独感。

然而要具体探究安东尼奥尼的电影内涵,恐怕是难以用一篇文章来叙述的。因为对于或者说安东尼奥尼正像考古学家那样挖掘人类情感的岩层,在若干层以下,情感的实体就消失了。如果我们不断地钻探,情感就会剩下一些意义和无意义、象征性的和不可理喻的,抽象和纯粹心理的形态。

所以藉此机会,从以下的自述里,无论是否看过他的作品,我们仍然或者能找到世界的另一种可能性。

形式:

经验对我是最重要的,我想,我成为这样的一个导演——好坏不由我来说——是我成长的环境,也就是中产阶级的环境造成的。正是这样的世界造就了我面对特定的时代、特定的人物、特定的问题、特定的感情与心理的冲突时有一种特定的偏好。(1958年6月)

我登场比别人晚,在1950年前后电影的第一批新蕾虽说还有生命力,但已显露了行将衰落的迹象,在我看来,是有点疲倦了。这使人思考:在这个时刻什么样的研究是更重要的,如何在合适的故事,合适的事件,合适的想象中采取新的观点?对我来说最重要的也许不只是审视个人与社会之间的关系,而是审视每个人本身,揭示他的内心世界,从中看出他历尽沧桑以后——战争,战后,所有那些现实生活中一切给个人和社会留下烙印的重大事件,——在内心留存下来的一切,看出那种刚刚露头的不满心情,他大致地预示了后来在我们的心理、情感甚至道德观念上发生的变化。(1961年2—3月)

电影:自传和其他——这种真诚,这种以某种方式或自传式的存在方式,这种为电影的瓶中灌注美酒的方式,如果不能作为参与生活的方式,不能为我们那由他人来判断的富裕或贫穷的个人财富增加一些好的内容(至少在意愿上如此),电影又是什么呢?很明显的,一部电影就是一次公众演出,通过它的传播,我们的个人事件不再仅仅是个人的,而是也变成了公众的。在战后的那段时间里有那么多严重的事件发生,对世界内部的命运的担忧和恐惧如此紧张,几乎不可能谈论别的东西。(1959年3—4月)

我认为电影人总是受束缚的,比如他那个时代的思想倾向,不只是要通过一些更冷酷或更悲剧性的事实来表达和阐释某种倾向,而是汇聚我们内在的共鸣,是为了我们可以真诚地面对自己,同时诚实地充满勇气地面对他人。

对我而言这是活着的唯一方式。(1959年3—4月)

我认为电影人总是受束缚的,比如他那个时代的思想倾向,不只是要通过一些更冷酷或更悲剧性的事实来表达和阐释某种倾向,而是汇聚我们内在的共鸣,是为了我们可以真诚地面对自己,同时诚实地充满勇气地面对他人。

对我而言这是活着的唯一方式。(1959年3—4月)

什么是所有导演的共同之处呢,我相信是保持一种一只眼睛面向自己,另一只眼睛望向外部世界的习惯。在一个特定的时刻两种目光相遇就像两幅画面被掷入火中慢慢重叠在一起。正是从目光同思想、目光同天性、目光同意识之间达成的认识里形成了表述和让人观看的动力。

今天的自传性电影的尺度是要在影片中成功地表达日常生活的精神状态。这就是为什么我更喜欢在实景中拍摄,在实景中我可以源源不断地得到新的暗示。当人们谈论即兴创作时,需要记住它包含的一些变化触及到了整个影片;这是无法在剧作中完成而只能通过拍摄实现的。(1968年6月)

对于拍摄电影来说最大的危险存在于那不同寻常的说谎的可能性。真实或虚构,或者谎言。意愿先于叙述。叙述引发意愿。两者之间连接成一个共同的真实。谎言折射着一个需要发现的真相。(1964年)

《某种爱的记录》——故事开始于一个关于爱情的报道,我在其中分析一部分米兰中产阶级人士精神生活上的枯燥无味和道德上的冷酷无情。我觉得这种对他们之外的一切兴趣的丧失,这种对自我的反感厌恶,是因为缺少道德上的对应,缺少一种自我与特定价值断裂后的动力,这个物质世界极大丰富而个人内心极度空虚的世界正在接受考验。(1961年)

我能说的只是,从我个人角度来说这部影片相对于《某种爱的记录》是一个进步:无论是技术层面,还是人的层面,乃至风格层面上都是如此。事实上它还与某种特定的意大利电影有关,此外别无其他意义:将意大利电影放置在一个可以自我观察的位置,这是成熟的标志。(1953年3月1日 )

《小巷之爱》——拍这部片子让我触及到两件事——使我相信有些人真的有死亡的愿望,并伴随一次次的行动,而更不幸的是行动不能成功。不仅如此,还有时刻准备自杀与反复行动使得那些人永远处于同样的状态之下……我努力把在公众生活中令人反感的自杀行为转向对人物凄凉的精神世界的关注。(1954年1月15日)

《女朋友》——景观在影片中重要地联系着人物的心理。说得更深入些:我一点都没有担心过修饰的准确性问题。在银幕上如此叙事似乎不仅是不可能的,而且对修饰自身是有害的。语言的变化不可避免地带来了本质的变化。我在这里预祝自己有朝一日可以拍一部与制作人合作,没有干扰,没有中断的在普通情况下完成的电影。不需要更多的了:普通的情境而已。我还从来没有过在这样的条件下拍电影的福气呢。(1956年2月10日)

《呐喊》——法国评论家谈到了一种新的形式:心理现实主义。我自己从未想过给那些从早在我拍摄精神病人的纪录片时期就已存在的方法命名,对我而言这只是一种需要:观察人物的内在,他变化的感情,他的思想,他朝向快乐或不快乐甚至死亡的道路。这当然是一部封闭的、艰难的影片。一位评论家曾写到“底层的神秘底层” ,也许是对的。不久前我被采访,从中我发现自己被愚蠢地理解为内心是空虚与孤独的,这感觉就像是早晨起来我们被镜中自己的反射形象给吓着了一样。(1959年3月—4月 )

《奇遇》——在这部影片里,景观不仅是必需的而且还格外突出。我感到了一种打碎动作的需求,在许多场景中加入纪录片式的空镜头(旋风、大海、海豚之类)不仅是形式的甚至是不必要的,实事上这些东西毋庸置疑地为影片的思想“服务”( 1959年12月27日)

我总是赋予女性角色更重要的地位,因为我认为自己更了解女性。我觉得透过女性可以更好地渗入现实。她们更依赖本能,更真挚。

《夜》——在为这部影片所做的所有工作中,我只是不断地去掉开始时存在的一切,其他角色几乎消失了,只留下了两个赤裸裸的主角。故事的主题本来也更丰富,更精致,更有连续性,在某种程度上我把这些都去除了,只留下故事内部自己的方向,并且尽可能地添加一种故事内部的“悬疑”,不是人物和外部关系的悬疑而是通过人物的行动展示出来的忧虑和痛苦。(1961年2月—3月 )

《蚀》——1962年,在佛罗伦萨观看和拍摄日蚀。意外的寒冷。不同于其他寂静的寂静。灰色苍白的光线不同于其他所有的光线。然后是黑暗。彻底的死寂。所有这些令我不禁想到在日蚀的时刻也许连人的感情也静止了。这个想法一直在我正在着手准备的片子里漫延,与其说这是一种想法不如说是感觉,但是如何定义一部影片还为时尚早。所有的工作都是后来做的,在拍摄中完成的,并总是和那些最初的想法、感觉或预感相联系。我不能抛开那些。(1964年)

《红色沙漠》——有一个我考虑把《红色沙漠》拍成完全不同于以前我的其他影片的原因:我不再谈论感情。我想说的是我们并不如我们所见的那样拥有感情。在这个意义上说,我以前的影片的结论都是封闭的,在这部影片里,是发展的。(1964年10月)

开始我感兴趣的是人物之间的关系。这里,中心人物面对与他们相对应的社会的背景。这使得我以一种完全不同的方式处理我的故事。(1964年11月)

给树木的一半披上白雪,就是现在。拉文纳是意大利的第二个港口,知道吗?工业的神话影响所有人的生活,这里,意想不到的泥沼,综合产品,早晚会使树木成为古董,就像马车的历史一样。树林减少,被空无一物填充,古典的现实褪色,让位给新的现实,这一样具有启示性嘛:这不就是年复一年时光流逝中从未停止过的事实吗?(1964年)

《放大》——影片是在伦敦拍摄的,但我不想特别强调故事发生在今天的哪一座大城市,无论是表面上还是精神上。我的选择是要绝对符合影片的气氛,也就是说任何地方这个故事都有可能发生,正如片中人物的心理是他的生活赋予的。承担责任,我认为,在今天的世界里,对人需要承担的责任有一种特别的需要。(1965年11月14日)

人们扩大智慧的视野,人们学习用不一样的目光观察这个世界,人们从土地中解放出来,也许也从宁静中脱离出来,这涉及到我们内在的革命,与所有的革命一样最终都是关于自由的。我想说的是:剧中人物所经历的危机也是我的危机,我从一开始就知道要与众不同,特别是在真实面前保持某种状态。(1967年3—4月)

我的影像拒绝保证,但这不是不道德的和没有感觉的,我充满迷恋地观看着。拒绝承诺是因为人们终要承受现在还没有但未来将要发生的某些东西。(1967年1月3日)

在我以前的影片里,我审视个人与他者之间的关系,他们的爱,他们脆弱的感情诸如此类。但在这部影片中没有这些主题。这次是一个人和围绕在他身边的现实之间的关系。这里没有爱情,虽然里面有男人与女人的关系。主人公的经验不是感情与爱情,而是观察他与世界的关系,他所遭遇的事件的关系。(1967年11月)

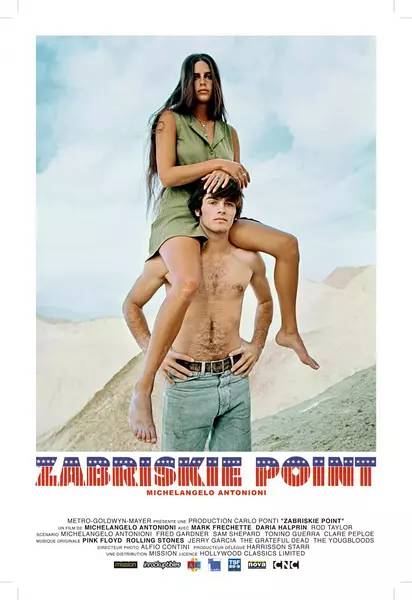

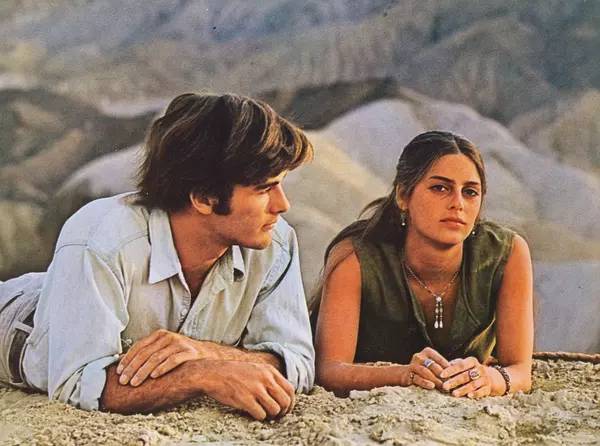

《扎布里斯基角》——影片的观念形成是我在美国期间一点一点积累起来的,但场景的选择在死亡谷的心脏地带,一个叫扎布里斯基的地方,那个地方以晶体矿藏闻名。

劫持飞机并被警察打死的小伙子是根据几个月前一件真实事件改编的。(1970年6月 )

或许这部影片是一个关于寻找的故事,是一次以内心的个人的感觉所做的一次自由的实验。但与美国整体的充满刺激的现实相对立。如果个人的存在不能解决现实生活中的混乱与日常生活中无处不在的暴力的威胁,错不在我,也不在于我的主人公。事实如此。剧本的后期写作不断调整,关于日常生活的叙述取代了开始的设想,拍摄的东西也就完全不同了。(1969年4月6日)

我不是一个社会学家,我的电影不是一篇关于美国的论文,它涉及了这个国家一些特殊的和重要的问题,它天然地具有伦理道德和诗学的价值。(1970年6月)

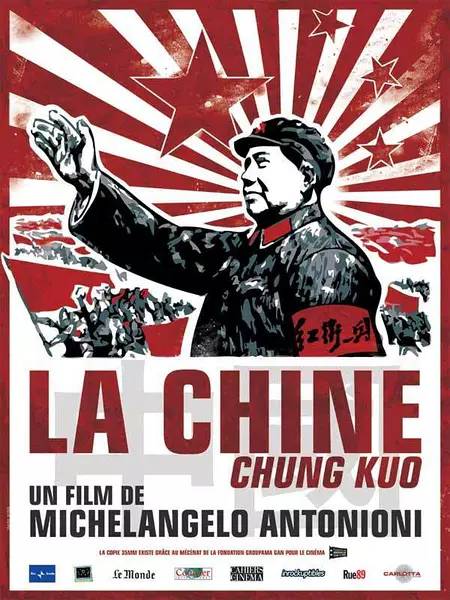

《中国》——事实上这部影片不是关于我拍摄的那个中国的,而是关于中国人的。我记得在第一天的讨论中,我问他们什么才能更好更清楚地象征中国解放后的变化。

“人民”,他们回答道。我们的兴趣与这相符。我想拍的是人在他的现实和他的风景中的样子。让我们理解并记住中国社会的政治结构是今天世界的一个模型,也许是无可比拟的,需要更专心的研究。但人民使我发现了更多。我在中国人那里发现了什么?他们的纯净,他们的诚实,他们相互间的尊敬。使我印象深刻的是那些正在劳作的人们,每个人都接受他们被分配的任务,哪怕是繁重的,他们平静地接受,认为自己所做的对社会有益。中国人充满激情。

我在这个国家短暂停留的日子(一个月多一点)没让我觉得这种激情与个性有什么冲突。(1972年7月25日 )

安东尼奥尼作品年表

2000年《DestinazioneVerna》

2000年《JusttoBeTogether》(未完成作品)

1995年《云上的日子》

1989年《Kumbhamela》

1989年《罗马90》

1982年《一个女人身份的证明》

1980年《奥伯瓦尔德的秘密》

1975年《职业:记者(过客)》

1972年《中国》

1970年《扎布里斯基角》

1966年《放大》

1965年《一个女人的三副面孔(集锦片的一段)》

1964年《红色沙漠》

1962年《蚀》

1960年《奇遇》

1960年《夜》

1957年《喊叫》

1955年《女朋友》

1953年《小巷之爱》

1953年《失败者》

1953年《不戴茶花的茶花女》

1950年《某种爱的纪录》

让小编认识他的第一部作品就是《中国》,作为意大利左翼,安东尼奥是少有的,能够被允许在北京拍摄纪录片的西方人,而且当时的中国还处于半封锁状态,就如今天的朝鲜。一位电影人,能够为了寻找心中的答案,到一个“禁地”去见识,实在令人钦佩,不知道你们们会不会为了理想去寻找答案呢?在行动之前,先去学习一下吧!

教程推荐:《专业级灯光人像摄影教程(中文)》